|

WWER-440

| WWER-440 | |

|---|---|

| Grundlegende Informationen | |

| Entwicklungsland | Sowjetunion |

| Entwicklungsjahr | 1960er |

| Entwickler | Gidropress |

| Hersteller | Ischora, Skoda |

| Auslegung | |

| Reaktortyp | Druckwasserreaktor |

| Bauart | Druckbehälter |

| Moderator | Wasser |

| Kühlmittel | Wasser |

| Reaktivitätskoeffizient | |

| Brennstoff | |

| Brennstoff | UO2 |

| Form | Pellets |

| Geometrie | Hexagonal |

| Wechsel | Im abgeschalteten Zustand |

| Sonstige Details | |

| Errichtete Exemplare | 35 (+2) |

Der WWER-440 (russisch ВВЭР-440 ![]() anhören

anhören![]() ) wurde erstmals 1971 und 1972 im Kernkraftwerk Nowoworonesch in Betrieb genommen (Version 179) und stellen die Prototypen für WWER dieser Leistungsklasse dar.[1] Die Anlagen wurden so konstruiert, dass sich zwei Reaktoren in einer Reaktorhalle befinden. Die Reaktoren dieser Leistungsklasse haben jeweils sechs Kühlschleifen, in der in jeder ein horizontaler Dampferzeuger installiert ist, mit insgesamt 5536 Röhren, die die Wärme auf einer Fläche von 2510 m2 vom Primär- in den Sekundärkreislauf übertragen. Es ist möglich jede Schleife mit einem Ventil vom System zu isolieren. Im Sekundärkreislauf sind jeweils zwei Dampfturbinen installiert mit einer Leistung von jeweils 220 MW. Wie bereits bei den Vorgängerlinien des WWER-440 befinden sich ebenfalls 349 Brennelemente in der aktiven Zone des Reaktors.[2] Die radioaktiven Emissionen liegen bei 0,5 Millisievert im Jahr.[3]

) wurde erstmals 1971 und 1972 im Kernkraftwerk Nowoworonesch in Betrieb genommen (Version 179) und stellen die Prototypen für WWER dieser Leistungsklasse dar.[1] Die Anlagen wurden so konstruiert, dass sich zwei Reaktoren in einer Reaktorhalle befinden. Die Reaktoren dieser Leistungsklasse haben jeweils sechs Kühlschleifen, in der in jeder ein horizontaler Dampferzeuger installiert ist, mit insgesamt 5536 Röhren, die die Wärme auf einer Fläche von 2510 m2 vom Primär- in den Sekundärkreislauf übertragen. Es ist möglich jede Schleife mit einem Ventil vom System zu isolieren. Im Sekundärkreislauf sind jeweils zwei Dampfturbinen installiert mit einer Leistung von jeweils 220 MW. Wie bereits bei den Vorgängerlinien des WWER-440 befinden sich ebenfalls 349 Brennelemente in der aktiven Zone des Reaktors.[2] Die radioaktiven Emissionen liegen bei 0,5 Millisievert im Jahr.[3]

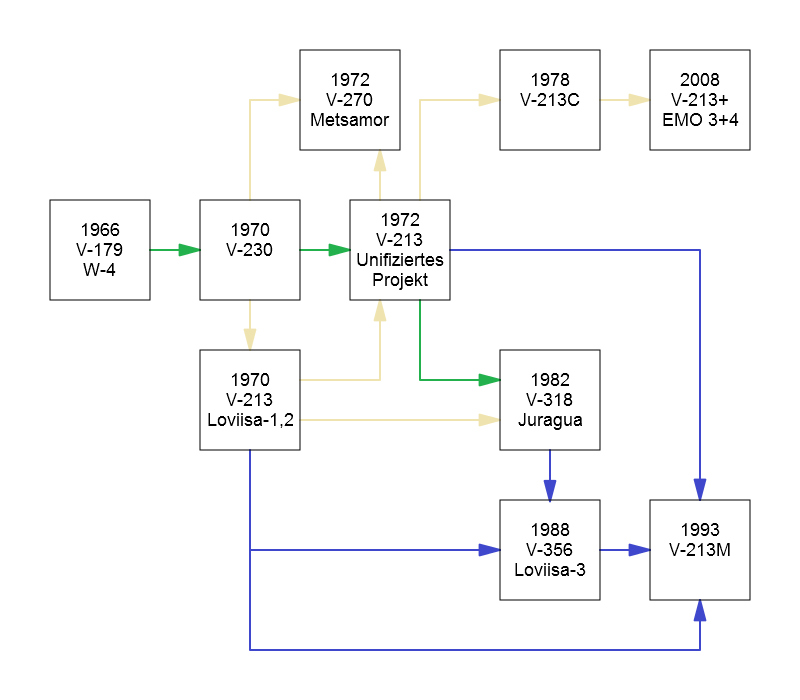

Version 230

Die Version 230 des WWER-440 stellt die erste standardisierte Reaktorversion dar. Der Druckbehälter hat einen Innendurchmesser von 3,54 Meter und ist 13,9 Meter hoch. Die Dicke liegt bei 14 Zentimetern. Er besteht aus niedrig legierten Stahl uns besitzt keinen Mantel um den Kern. Dadurch wird der Reaktordruckbehälter stärker mit Neutronen beschossen und versprödet schneller. Allerdings beträgt der Abbrand 22 Gigawatttage pro Tonne Uran, was eine höhere Effizienz und Nutzung des Brennstoffs zulässt, als noch bei den Vorgängerreaktoren. Die Speisewasserpumpen sind für die Version 230 so ausgelegt, dass sie bei einem Leck die Kühlung des Reaktors aufrecht erhalten können. Ein korrektes Notkühlsystem ist jedoch nicht vorhanden. Der Auslegungsstörfall für den Reaktor sieht den Bruch einer Hauptkühlmittelleitung vor, mit einem Leckdurchmesser von 30 Millimeter. Um die Freisetzung von radioaktiven Stoffen zu verhindern ist der nukleare Anlagenteil in einem extra gesicherten Abschnitt untergebracht, der allerdings nicht als Confinement ausgelegt ist. Das maximale Volumen, das dieser Abschnitt aufnehmen kann, liegt bei 10000 Kubikmeter, wobei der maximale beherrschbare Druck bei 1 Bar liegt. Bei der Überschreitung des Drucks werden Sicherheitsventile geöffnet, die den Dampf direkt in die Atmosphäre freisetzen.[4][2]

Während des normalen Betriebs liegen die Emissionen über den durchschnittlichen Werten. Des Weiteren sieht das Design noch kein theoretisches Versagen des Reaktordruckbehälters und eine Kernschmelze vor. Ebenso besitzt die Version 230 kein Kernnotkühlsystem. Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen sieht die Anlage aber einen vollkommenen Blackout im Kernkraftwerk vor.[4] Für das Kernkraftwerk Metsamor in Armenien wurde die Version 270 entwickelt, die einem Erdbeben standhalten soll.[2]

Version 213

Die Version 213 des WWER-440 stellt die Weiterentwicklung der Version 230 dar und ist umfangreicher ausgelegt. Für den Reaktorbehälter kommt Edelstahl zum Einsatz anstatt einer Legierung, sowie einen Kernmantel, um den Neutronenbeschuss auf den Druckbehälter zu verringern. Außerdem ist in dem System erstmals ein Notkühlsystem integriert worden mit einem Kondensationsturm, der insgesamt in 1960 Abschnitte aufgeteilt wurde, allerdings mit einer beschränkten Kapazität. Der Kondensationsturm ist im Normalbetrieb mit einem Gas gefüllt. Das System ist für ein Leck mit einem Durchmesser von 500 Millimeter ausgelegt. Die Möglichkeit, dass der Reaktordruckbehälter versagen könnte, sowie eine Kernschmelze, sind im Design noch nicht vorgesehen. Allerdings wurde die Version mit einem Hochdruck-Kernnotkühlsystem ausgestattet. Außerdem kommt erstmals ein volles Confinement zum Einsatz, das für 2 Bar ausgelegt wurde, sowie vier Hockdruck-Notkühltanks. Außerdem wurde die Effizienz der Brennstoffnutzung weiter auf 28,6 Gigawatttage pro Tonne Uran gesteigert. Die Radioaktivitätsabgabe liegt jedoch nicht niedriger als bei der Vorgängerversion 230, weiterhin über Durchschnitt.[4][2]

Für den Export war eine angepasste Version (Version 318) angedacht gewesen. Zwei Exemplare waren Anfang der 1970er auf Kuba in Juraguá in Bau gewesen. Allerdings wurde aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Bau eingestellt.[5] Für das finnische Kernkraftwerk Loviisa wurde die Version 213 modifiziert, die westlichen Standards entspricht. Die Anlage ist im Primärsystem umfangreicher ausgelegt und besitzt ein Containment mit Eiskondensatoren.[2]

Technische Daten

Technische Daten einiger WWER-440 Versionen:[4][6]

| Technische Daten | Version 179 | Version 270 | Version 230 | Version 213 |

|---|---|---|---|---|

| Ersteinsatz | 1971 | 1976 | 1976 | 1980 |

| Elektrische Leistung (MW) | 440 | 440 | 440 | 440 |

| Kühlmitteltemperatur Ein-/Austritt | 267 °C/ 295 °C | 267 °C/ 295,8 °C | 267 °C/ 295 °C | 267 °C/ 295 °C |

| Anzahl der Steuerstäbe | 73 | 37 | ||

| Druckbehältermaterial | 15Ch2MFA | |||

| Länge des Reaktors | 13900 Millimeter | |||

| Innerer Durchmesser des Reaktors | 3540 Millimeter | |||

| projektierte Einsatzdauer | 30 Jahre | |||

Einzelnachweise

- ↑ Power Reactor Information System der IAEA (englisch)

- ↑ a b c d e Karl-Heinz Neeb: The radiochemistry of nuclear power plants with light water reactors. In: Walter de Gruyter, Berlin, New York 1997 ISBN 3110132427

- ↑ Energoatom Konzern OJSC - Safety and ecology: Radiation safety of the population and the environment (englisch)

- ↑ a b c d P. A. Sterne, A. Gonis, Aleksandr Aleksandrovich Borovoĭ: Actinides and the Environment. In: Springer Netherland, Berlin 1998 ISBN 0792349687

- ↑ NEI Sourcebook 3.2: Nuclear energy in the Russian Federation (englisch)

- ↑ Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States in 2009. IAEA, 2009. (PDF)

Siehe auch

| Legende | |

| Generation I | |

| Generation II | |

| Generation III | |

| Generation IV | |

| Generation V | |

| Ziffer 1: WWER-Generation | |

| Ziffer 2: Reaktorsystem | |

| Ziffer 3: Gebäudebasis | |

| Reaktoranhänge: | |

| • S - Spektralregelung | |

| • KD - Überkritische Parameter | |

| • I - Integral | |

| Versionsanhänge: | |

| • M - Modifiziert | |

| • B - Verbesserte Sicherheit | |

| • I - Improvisiert | |

| • P - Projekt | |

| Leistungsklasse | |

| Kleine Reaktoren (<300 MWel) |

WWER-70 |

| WWER-210 | |

| WWER-300 | |

| WWER-365 | |

| Mittlere Reaktoren (300-700 MWel) |

WWER-440 |

| WWER-500 | |

| WWER-600 | |

| WWER-S-600 | |

| WWER-640 | |

| WWER-SKDI | |

| Große Reaktoren (>700 MWel) |

WWER-1000 |

| WWER-1200 | |

| WWER-S-1200 | |

| BPWER | |

| WWER-1300 | |

| WWER-1500 | |

| WWER-SKD-1700 | |

| WWER-1800 | |

| WWER-2000 | |

| Zeitleiste |